“Desejava escrever-lhe uma carta muito longa, em que pudesse conversar sobre a ‘Arte construtiva’ e sobre esse seu interessantíssimo livro, La tradición del hombre abstracto. Essa carta, grande e minuciosa, não me é possível fazer hoje, nem nos próximos dias. Ando ocupada com trabalhos de toda espécie. Mas, ao receber esta sua carta, de tão doce camaradagem espiritual, não quero deixar de lhe dizer ao menos duas palavras de agradecimento.”

Assim começa a correspondência que a poeta Cecília Meireles endereçou, em 8 de abril de 1939, ao artista uruguaio Joaquín Torres-García. A carta abre a exposição Joaquín Torres-García: 150 anos, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, e se apresenta como uma chave de leitura da mostra, que ensaia conexões, nem sempre evidentes, entre o artista e a arte brasileira.

A mostra reúne cerca de 500 itens, entre obras de artistas brasileiros, pinturas, manuscritos inéditos, desenhos e os brinquedos de madeira produzidos pelo uruguaio. Não há longos textos de parede ou legendas explicativas.

Uma linha do tempo discreta, posicionada no rodapé e contornando as salas expositivas, oferece apenas o essencial da cronologia de Torres-García. A opção, segundo o curador Saulo Di Castro, foi a de não assumir o papel de intérprete, mas o de criar condições para que o próprio artista falasse por si.

“Eu tive a chance de conviver com artistas históricos e sabia que a história de Torres-García costuma ser vista de maneira estereotipada”, afirma Di Castro em entrevista ao NeoFeed. “Ele é muito mais importante do que parece — inclusive para a discussão sobre a relação entre imagem e palavra, muito anterior à poesia concreta.”

Embora tenha passado pelo Brasil e escrito sobre o país, Torres-García não costuma figurar entre as referências mais imediatas dos artistas brasileiros.

Talvez por isso, à primeira vista, a justaposição de suas primeiras pinturas com cerâmicas peruanas ancestrais e obras de artistas como Ernesto Neto e Willys de Castro possa soar arbitrária.

A aposta da curadoria, no entanto, é provocar o visitante, convidando-o a ir além de conexões meramente semânticas e a exercer um esforço ativo de ver, ideia presente no pensamento de Torres-García.

“Bem ao contrário do literato, o artista verdadeiro não sabe as coisas de uma maneira concreta, mas já as viu”, escreveu o artista em Escrits sobre art.

“Arqueologia do futuro”

Di Castro explica que a presença de Ernesto Neto, por exemplo, funciona como um ponto de inflexão. O artista brasileiro é herdeiro de uma tradição construtiva que passa, em especial, por Lygia Clark, que nunca separou rigor formal e experiência sensorial.

Sua escultura têxtil, afirma o curador, “amolece uma estrutura rigorosa que o concretismo carregava”, deslocando-a para o campo do tato e da experiência sinestésica. “O Neto estabelece um diálogo profundo entre escultura e pintura, porque a escultura é feita de tecido — uma derivação do suporte da pintura”, explica.

Segundo Di Castro, essa mesma lógica se estende à relação com a cerâmica peruana, cuja temporalidade milenar ecoa nas pesquisas de Torres-García. O artista uruguaio estudava povos ancestrais em busca de uma geometria universal que pudesse ser rearticulada em sua obra.

“Eu procurei falar me colocando no lugar em que Torres-García se colocava”, diz o curador. “Ele identificou simbologias de civilizações diferentes e as incorporou à sua obra. Estranhamente, ao se aprofundar tanto no passado, acabou produzindo algo que se assemelha a uma espécie de arqueologia do futuro.”

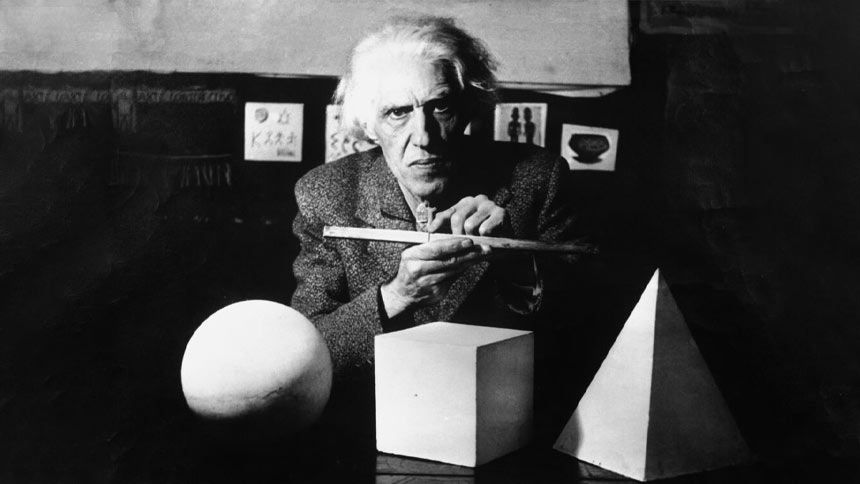

Torres-García queria “construir todo um mundo: uma arte popular, na qual o mais elevado e universal seja dito numa linguagem mais simples e, por isso, mais própria” (Foto: Museo Torres García)

“Quatro figuras e charrete em cinco tons”, 1946 (Foto: Coleção Paulo Kuczynski Galeria de Arte)

“Retrato de Manolita”, 1920 (Foto: Museo Torres García)

“Hoje”, 1919 (Foto: Institut Valencià d’Art Modern, IVAM/Juan García Rosell, IVAM)

Sem título, 1942 (Foto: Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende Chile)

“Planos de cor com duas madeiras superpostas”, 1928 (Foto: Colección Macba/Fundación Macba/Gasull)

“Psiquê”, 1929 (Foto: Cortesía de Fundación Telefónica/Colección Telefónica/Fernando Maquieira)

“Cachorro”, 1920 (Foto: Coleção Marta e Paulo Kuczynski)

Filho de imigrantes espanhóis, Joaquín Torres-García nasceu no Uruguai, em 1874. Aos 17 anos, mudou-se com a família para Barcelona, afastando-se da terra natal por cerca de quatro décadas. E, em 1920, foi para os Estados Unidos com a esposa Manolita Piña e os filhos.

Diante da dificuldade de sustentar a família apenas com a venda de suas obras, fundou, em 1924, em Nova York, a Aladdin Toy Co., dedicada à fabricação e distribuição de brinquedos de madeira que vinha desenvolvendo desde anos anteriores.

No entanto, já no ano seguinte, um incêndio destruiu a fábrica e interrompeu a produção. Episódio que, à distância, soa quase como um aviso para que o artista se concentrasse definitivamente em sua obra.

O fogo, aliás, reaparece como uma tragédia recorrente em torno de sua produção. Em 1936, seis grandes murais pintados na capela espanhola do Santíssimo Sacramento da Igreja de San Agustín, em 1908, foram destruídos em um incêndio.

Quase trinta anos após sua morte, em 1978, durante uma exposição individual no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um incêndio no edifício destruiu cerca de oitenta de suas obras.

“Ele foi o artista mais incendiado da história”, lembra o curador. “Esse fogo tem uma chama de vida. Como se, na história de Torres-García, houvesse uma complementaridade entre forças opostas com as quais ele lidava.”

Após uma aproximação com Piet Mondrian, Theo van Doesburg e os integrantes do neoplasticismo, em uma de suas passagens por Paris, Torres-García desenvolveu uma poética própria. Do construtivismo, incorporou as formas geométricas, as cores primárias e a linha preta, mas organizadas em um grafismo e um vocabulário singular.

É no Uruguai, a partir de seu retorno em 1934, que o artista — distante das vanguardas e do passado europeu — consegue colocar seu projeto mais célebre em prática: “construir todo um mundo: uma arte popular, na qual o mais elevado e universal seja dito numa linguagem mais simples e, por isso, mais própria”, escreveu.

Talvez o símbolo máximo desse desejo seja o pequeno desenho América Invertida, em que o continente latino-americano aparece de cabeça para baixo, afirmando que o seu norte era o sul.

“A América Invertida é uma seta cosmológica”, resume Di Castro. “Ela está ali com uma grande obra de arte universal, porque ela ensina, para nós, valores de agregação e de chamado para que as semelhanças sejam mais importantes do que as diferenças, que geram conflito.”

Fonte ==> NEOFEED